Blitzer in Brandenburg – Aktuelle Blitzer-Aktion im September 2015 in Brandenburg

Die Märkische Allgemeine berichtet in Ihrer Ausgabe vom 26. August 2015 von einer groß angelegten Geschwindigkeitskontrolle im Land Brandenburg. Die Geschwindigkeitskontrollen betreffen den Westen des Land Brandenburg und ziehen sich über den gesamten September hinweg. Betroffen seien hierbei die „üblichen“ Messstellen, an denen geblitzt wird. Damit sich die Kraftfahrer gleich darauf einstellen können, veröffentlicht die Märkische Allgemeine die genauen Daten, wann und wo geblitzt wird. Bekannt sind unseren Rechtsanwälten für Verkehrsrecht alle nachfolgenden Blitzer Stellen. Durch einen Klick auf die unten aufgeführten Blitzer- Stellen erhalten Sie weitere Informationen

1.9.: BAB 2, km 5,3 FR AD Werder

2.9.: BAB 9 km 0,2 FR AD Nuthetal

3.9.: BAB 2, km 5,3 FR AD Werder

4.9.: BAB 9, km 37,6 AD Potsdam

5.9.: BAB 9, km 38,1 FR Leipzig

7.9.: BAB 2, km 2,5 FR AD Werder

8.9.: BAB 2, km 0,35 FR Hannover

10.9.: BAB 115,km 1,6 FR AD Nuthetal

11.9.: BAB 9, km 0,2 FR Leipzig

13.9.: BAB 9, km 38,1 FR Leipzig

14.9.: BAB 115, km 15,1 FR Berlin

15.9.: BAB 2, km 9,8 FR AD Werder

16.9.: BAB 115, km 15,1 FR Berlin

17.9.: BAB 2, km 5,3 FR AD Werder

18.9.: BAB 9 km 0,47 FR AD Nuthetal; Tangente A 9-A 10 FR AD Werder

20.9.: BAB 2 km 5,3 FR AD Werder

21.9.: BAB 2, km 5,3 FR AD Werder

22.9.: BAB 2, km 9,8 FR AD Werder

23.9.: Tangente A 9-A 10 FR AD Werder

24.9.: BAB 9, km 0,2 FR Leipzig

25.9.: Tangente A 9-A 10 FR AD Werder

26.9.: BAB 9 km 0,47 FR AD Nuthetal

28.9.: BAB 9 km 0,47 FR AD Nuthetal

29.9.: BAB 2, km 5,3 FR AD Werder

30.9.: BAB 2, km 22,0 FR AD Werder; BAB 115, km 1,6 FR AD Nuthetal

Verlassen Sie sich darauf, dass pro Tag nicht nur an einer Messstelle geblitzt wird. Die Polizeidirektion West verfügt über mehrere Messgeräte, mit denen geblitzt werden kann und es kann wohl davon ausgegangen werden, dass diese Blitzer auch eingesetzt werden.

Geblitzt wird hier mit dem Einseitensensor Es3.0 der Firma eso. Ausgerüstet sind diese Geräte im Land Brandenburg mit der Softwareversion 1.007 (oder neuer). Mit Einführung dieser Softwareversion kann die Geschwindigkeit (im Gegensatz zum Vorgänger) von unabhängigen Gutachtern nicht mehr vollumfänglich überprüft werden, da der Hersteller die Sensorverläufe (die für die Berechnung der Geschwindigkeit erforderlich sind) erneut verschlüsselt hat.

Gerne stehen wir Betroffenen jederzeit für eine unverbindliche erste Beratung zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Thomas Brunow – Rechtsanwalt für Verkehrsrecht in Berlin Mitte – Kanzlei Prof. Dr. Streich & Partner

[biginfopane textcolor=“#ffffff“ title=“Bußgeldverfahren – Rechtsanwalt“ href=“http://kanzlei-blog.de/?page_id=70″ button_title=“unverbindliche Beratung“]Nutzen Sie die Ersteinschätzung unserer Rechtsanwälte für Verkehrsrecht[/biginfopane]

Quelle: www.in brandenburg-geblitzt.de

ie Messstelle ist die Bußgeldstelle Göttingen. Gerichtsverfahren werden vor dem AG Hann. Münden verhandelt.

ie Messstelle ist die Bußgeldstelle Göttingen. Gerichtsverfahren werden vor dem AG Hann. Münden verhandelt.  ausgewertet werden. Hier werden die Positionen aller Fahrzeuge verglichen und auf Plausibilität hin geprüft. Erst dann könnte abschließend geklärt werden, ob Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Funktionsweise oder Messwertbildung vorliegen.

ausgewertet werden. Hier werden die Positionen aller Fahrzeuge verglichen und auf Plausibilität hin geprüft. Erst dann könnte abschließend geklärt werden, ob Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Funktionsweise oder Messwertbildung vorliegen.

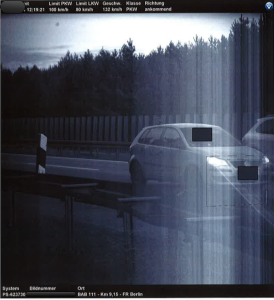

in Höhe der Notrufsäule. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Messstelle liegt bei 100 km/h. Das geschwindigkeitsbeschränkende Verkehrszeichen befindet sich rund 440 m vor der Messstelle.

in Höhe der Notrufsäule. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Messstelle liegt bei 100 km/h. Das geschwindigkeitsbeschränkende Verkehrszeichen befindet sich rund 440 m vor der Messstelle. ein weiteres Fahrzeug befindet, welches ebenfalls geblitzt wurde. Der Auswerterahmen liegt fast exakt auf der Fahrzeugfront. Das Fahrzeug auf der linken Fahrspur wurde übrigens fast zeitgleich geblitzt. Da das Messgerät mehrere Fahrzeuge gleichzeitig lasern kann, war es auch wie hier möglich, dass beide Fahrzeuge kurz hintereinander geblitzt wurden. Auffällig ist lediglich, dass das Bild hier sehr dunkel ist. Das lag daran, dass das auf der linken Fahrspur gemessene Fahrzeug als erstes Fahrzeug geblitzt wurde und damit den Blitz auslöste. Bis zur zweiten Messung war der Blitz noch nicht wieder aufgeladen, so dass die Messung bzw. das Foto ohne Blitz aufgenommen wurde. Trotz aller Fakten die gegen den Betroffenen sprachen, war die Messung nicht gerichtsverwertbar. Grund dafür war, dass sich das Fahrzeug auf der linken Fahrspur zumindest minimal im Auswerterahmen des Betroffenen befand. In einem solchen Fall sind die Messungen nicht auszuwerten. Messungen mit Poliscan Speed bieten in der Regel umfassende Angriffspunkte, welche im Rahmen der Verteidigung geprüft und vorgetragen werden.

ein weiteres Fahrzeug befindet, welches ebenfalls geblitzt wurde. Der Auswerterahmen liegt fast exakt auf der Fahrzeugfront. Das Fahrzeug auf der linken Fahrspur wurde übrigens fast zeitgleich geblitzt. Da das Messgerät mehrere Fahrzeuge gleichzeitig lasern kann, war es auch wie hier möglich, dass beide Fahrzeuge kurz hintereinander geblitzt wurden. Auffällig ist lediglich, dass das Bild hier sehr dunkel ist. Das lag daran, dass das auf der linken Fahrspur gemessene Fahrzeug als erstes Fahrzeug geblitzt wurde und damit den Blitz auslöste. Bis zur zweiten Messung war der Blitz noch nicht wieder aufgeladen, so dass die Messung bzw. das Foto ohne Blitz aufgenommen wurde. Trotz aller Fakten die gegen den Betroffenen sprachen, war die Messung nicht gerichtsverwertbar. Grund dafür war, dass sich das Fahrzeug auf der linken Fahrspur zumindest minimal im Auswerterahmen des Betroffenen befand. In einem solchen Fall sind die Messungen nicht auszuwerten. Messungen mit Poliscan Speed bieten in der Regel umfassende Angriffspunkte, welche im Rahmen der Verteidigung geprüft und vorgetragen werden.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.