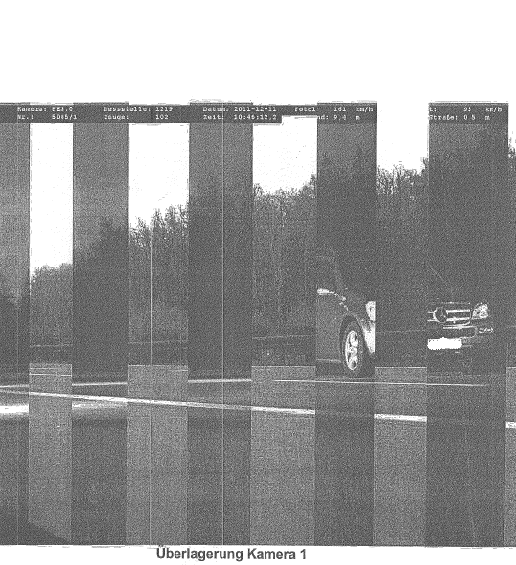

Sachverhalt: Der Betroffene befuhr eine Straße in einer kleinen Ortschaft, für die eine zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h durch Zeichen 274 galt. Nachdem unser Mandant diese Geschwindigkeitsbegrenzung passiert hatte, überquerte er mit seinem Fahrzeug noch 2 Einmündungen, an denen jeweils keine Geschwindigkeitsbegrenzung in Form des Zeichens 274 eingerichtet wurde. Unser Mandant ging daher davon aus, dass nunmehr wieder die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h gelte und beschleunigte sein Tempo. Etwa 20 m nach der zweiten Einmündung war erneut ein geschwindigkeitsbegrenzendes Zeichen 274 eingerichtet, dass die Geschwindigkeit auf 30 reduzierte. Kurz hinter diesem Verkehrsschild stand ein fest installierter Blitzer (siehe Foto). Noch bevor unser Mandant das Verkehrsschild passierte, wurde er bei einer Geschwindigkeit von 48 km/h geblitzt.

Die Problematik dieses Falles liegt in der Geltungsreichweite eines die Geschwindigkeit begrenzenden Verkehrszeichens wie dem des Zeichens 274. Ist ein solches Verkehrszeichen aufgestellt, löst es ein sogenanntes Streckenverbot aus. Auf dieser Strecke gilt somit die Geschwindigkeitsbegrenzung. Entscheidend wie in diesem Fall ist nun, wann dieses Streckenverbot bei Zeichen 274 endet. Um diese Frage gibt es jedoch immer wieder gerichtliche Uneinigkeit. Nach der StVO ist das Ende eines Streckenverbots entweder aufgrund der Örtlichkeit selbst oder wegen eines zusätzlichen Gefahrenzeichens gekennzeichnet.

Dagegen hat sich allerdings das LG Bonn mit Urteil vom 19.05.2003 ausgesprochen. Das Gericht war hier der Ansicht, dass eine Beschränkung der innerörtlichen Geschwindigkeit jeweils nur auf der Strecke bis zur nächsten einmündenden Straße bzw. Kreuzung gilt, wenn das Zeichen nicht wiederholt wird. Soll über eine längere Strecke innerorts eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h gelten, muss dies die Straßenverkehrsbehörde durch Einrichtung einer Tempo 30-Zone gemäß Zeichen 274.1 zur StVO einrichten. Ansonsten würde für einen Einbiegenden die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht gelten, so dass auf derselben Fahrstrecke unterschiedliche Geschwindigkeitsregeln für den gleichen teilnehmenden Verkehr gelten würde. Ein solches Ergebnis widerspricht aber den Grundsätzen der Straßenverkehrsordnung (StVO).

In einem solchen undeutlichen Fall muss daher aus unserer Sicht die nächsthöhere zulässige Geschwindigkeit gelten- hier dann 50 km/h. Die Geschwindigkeitsaufhebung nach Einmündungen wird allerdings weiter ein streitiges Thema bleiben.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.